为什么重新分配代币比销毁代币更好

摘要

本文探讨在保持系统健康和激励机制一致性方面,销毁资产与重新分配资产孰优孰劣。

- 在以惩罚(slashing)作为恶意行为初步惩戒时,资产重新分配通常比单纯销毁更高效。

- 若销毁是机制的核心特性且无惩罚环节(如通缩经济模型),则无需实施重新分配。

- 当重新分配成为设计核心但本质上类似漏洞,不宜用销毁替代,需从机制底层调整。

定义

不少人误以为只要发生惩罚,罚没资产就会自动销毁、总供应减少。实际上并非如此。

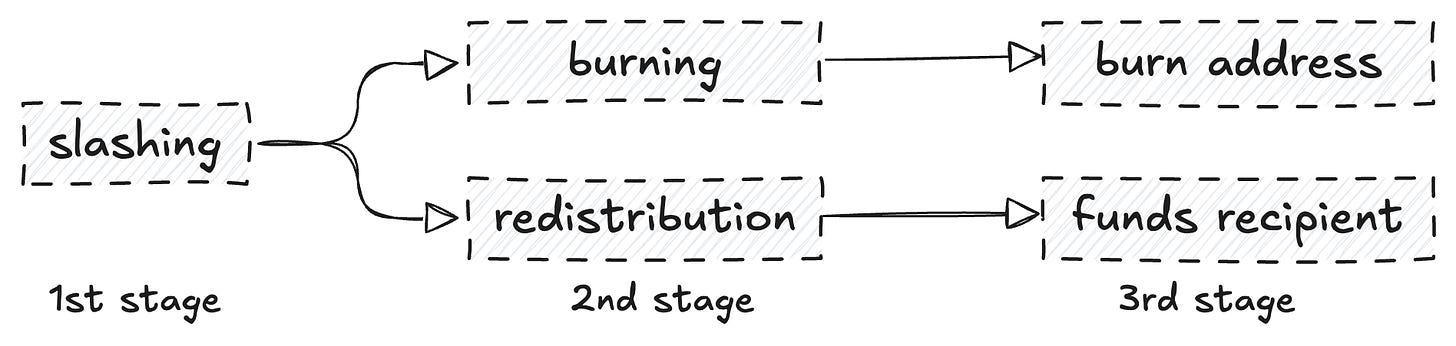

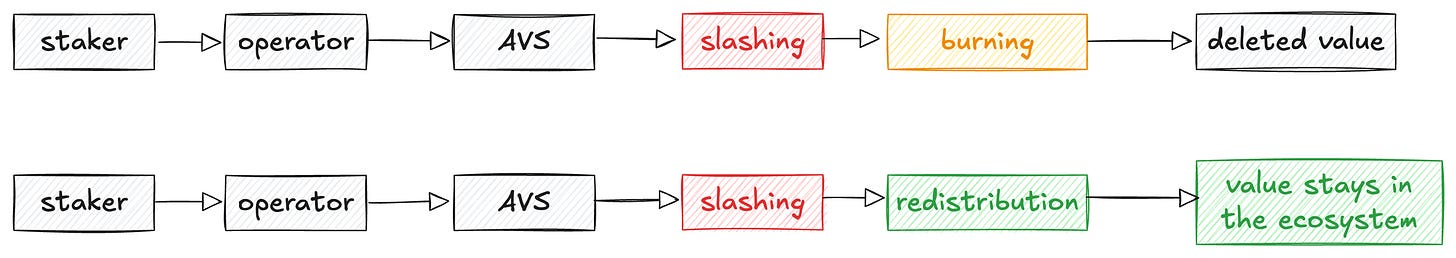

惩罚(slashing)指对恶意参与者收回资产;而销毁与重新分配则是对收回资产的后续处理方式。

如前所述,资产既可以被销毁,也可以重新分配:销毁减少总供应,重新分配则将价值转移至他方(并不总是受损方)。此外,协议机制设计也可独立实现销毁,无需经过惩罚过程。

重新分配提升经济安全性

以加密领域知名协议EigenCloud为例。运营者未履行职责会被惩罚,这是优质激励机制:恶意行为者受到惩戒。此前,罚没资产会直接销毁(现仍可选销毁),而非重新分配。

我们认为,在此类系统中销毁罚没资产如同自断双腿。运营者被惩罚固然合理,但:

- 受损方没有获得补偿(就像你被撞,肇事者被惩罚,但你却未获救助)。

- 系统安全性削弱(保障系统的资产总额减少)。

既然可以保留价值并分配给受损方,为何选择销毁?可靠方可获得更多奖励,受损用户获补偿,价值留在生态系统内,只是流向发生了改变。这能为应用带来更多新场景:

- 新型链上保险协议可在无许可环境下正常运行。

- DEX 交易更快且有保障,若请求失败、过期或未成交,用户可获补偿,同时激励运营者诚信透明。

- 贷款方可获得保障的年化收益、提升透明度,并有原生固定利率潜力。

经济安全不仅可在事件发生前保护用户,也能在事后补偿,这与销毁机制不同。重新分配已在Cap等协议落地,惩罚所得资产会分配给受损的 cUSD 持有者。

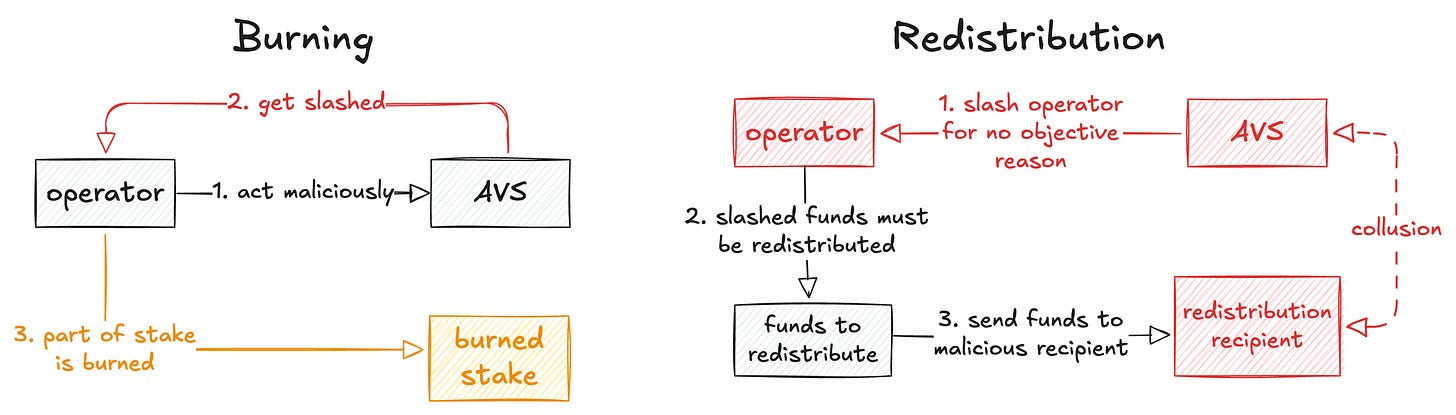

机制仍存风险

销毁资产操作简单,无需关心资产后续流向,资产直接销毁无人受益,好处有限但风险也低。资产重新分配则极大改变规则,实现过程(从恶意方扣除→分配给受损方)远比表面复杂。

恶意运营者可与恶意 AVS 合谋。当前 AVS 可自由设定惩罚逻辑,即使不公也能执行。有惩罚机制时,AVS 恶意行为意义不大,因为运营者知晓可能因非客观原因被罚而不愿参与。

而重新分配机制下,AVS 可将某运营者资产转移给恶意方(合谋),实现价值抽取。若 AVS 密钥被攻破,也会影响运营者或 AVS 的吸引力。

此时需进一步优化机制设计。运营者创建后不应有“切换类型”选项,应有识别被攻破(恶意)的运营者并重新分配价值的机制,同时持续监控等措施。

销毁资金虽更简单,但重新分配更公平,只是实现复杂度更高。

修复不合理的重新分配

最大可提取价值(MEV)场景下,普通用户和 LP 常无故被惩罚。用户兑换资产时可能遭遇抢跑或夹击,导致实际收益(价格)下降。

他们实际上是在被惩罚:将资产投入系统(DEX),持有一段时间,最终获得远低于预期。

主要问题有两点:

- LP 无故被惩罚(并无恶意行为)。

- 用户无故受罚,既未恶意行为,也无意获利,仅希望操作顺利完成。

此时,价值被不当提取并重新分配,套利者获益,无过错方受损。

- 用户层面可通过排序规则(如 Arbitrum Boost)缓解。

- LP 层面更复杂,因他们常为 LVR(损失-再平衡)受害者。

能用销毁解决吗?

销毁可为全体代币持有者带来间接利益,但无法针对 LP 的直接套利损失予以补偿。理论上,销毁能消除套利激励,但套利利润一旦提取,识别套利行为极难:链上交易可见,中心化交易所(CEX)无法显示交易地址。

此类不合理重新分配可通过应用层排序规则修复,让 LP 捕获原本被套利者夺走的价值。如Angstrom已实施该方案,表现良好。

在 MEV 这一场景下,重新分配和销毁都无法根本解决问题,需从机制底层改革。

哪些场景销毁优于重新分配

需要强调,重新分配并非万能解方,不能总替代销毁。无惩罚环节时,销毁资产往往是机制设计关键特性。

如 BNB 每季度定期销毁代币,这是通缩模型核心。此过程中既无套利者也无受损用户,因此无法实施重新分配。

以太坊(ETH,EIP-1559)机制也如此,基础手续费被销毁,形成通缩效应。以太坊拥堵时,费用或很高,有人建议将基础手续费转入国库基金补贴部分费用。但这样弊大于利:

- 重新分配手续费削弱通缩效应,导致通胀加剧并长期压低代币价值。

- 资金分配不均,收入减少(如何优先补贴交易?用户支付优先费是否合理,费用可被补贴时等问题)。

- 费用若被补贴,易被刷单制造更严重拥堵。

- 假设将基础手续费分配给质押者,可能激励验证者优先处理高手续费交易,忽略未补贴或提前支付交易。

还有其他类似场景,但核心是:重新分配并非万能解,若销毁独立发生(无惩罚环节),几乎无理由用重新分配替代。

结论

综上,没有惩罚环节时,重新分配通常不如销毁机制;但涉及惩罚时,重新分配往往优于销毁。

加密领域激励机制始终存在挑战,各协议间差异明显。如经济价值能直接提升系统安全或其他核心功能,更适合保留并合理分配给诚实参与者,激励公平与诚信。

免责声明:

- 本文转载自[Hazeflow],版权归原作者[Pavel Paramonov]所有。如有异议,请联系Gate Learn团队,我们会及时处理。

- 免责声明:本文所述观点仅代表作者个人,不构成任何投资建议。

- 本文其他语言译本由 Gate Learn 团队翻译,除注明外禁止复制、传播或抄袭译文内容。

相关文章

全球加密正当时:一览加密监管世界地图

不可不知的比特币减半及其重要性

如何选择比特币钱包?