トークンのバーンよりも再分配が優れている理由

概要

インセンティブの整合性を維持しつつ、システムの健全性を保つため、資産のバーンと再分配のいずれがより適しているかを検証します。

- 悪意ある行為への最初のペナルティとしてスラッシングを行う場合、資産を単純にバーンするより再分配する方が効率的です。

- バーンが設計上の主機能であり、スラッシングが含まれない場合(例:デフレトークノミクス)、再分配を行う必要はありません。

- 再分配が設計の根幹であるものの、バグのように機能している場合は、バーンに置き換えるのではなく、設計そのものを見直すべきです。

定義

多くの人が、「スラッシュ=自動バーン=供給量減」と誤認していますが、これは正確ではありません。

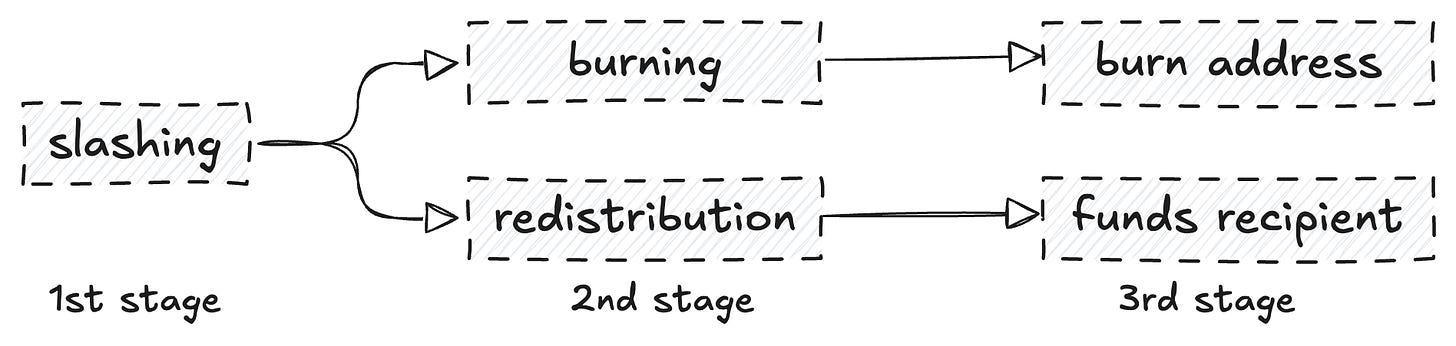

スラッシングは、悪意ある行為者から資産を「没収」することを指し、バーンや再分配は没収後その資産がどう扱われるかを表します。

資産はバーンまたは再分配されます。バーンは総供給量を減らし、再分配は価値を他者へ移転します(必ずしも被害者対象とは限りません)。バーンはプロトコル設計上、スラッシングを伴わず発生する場合もあります。

経済的セキュリティへの再分配の寄与

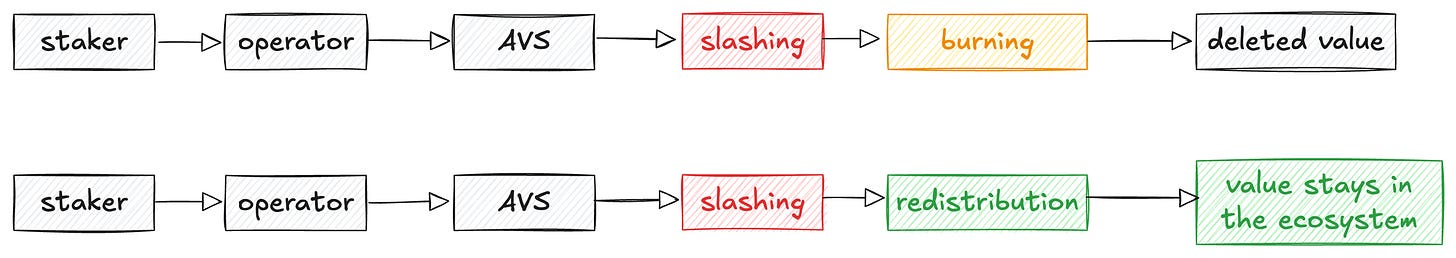

暗号資産分野で著名なプロトコルの一例としてEigenCloudを挙げます。このプロトコルでは、義務未履行のオペレーターがスラッシュされ、公正なペナルティが与えられます。かつてはスラッシュ資金が永久バーンされていましたが、現在は再分配も導入されています。

この仕組みでスラッシュ資金をバーンするのは、自ら損失を被るようなものです。オペレーターは理由があって罰されますが、

- 被害者は補償を受けられず(例:交通事故で加害者は罰されるが、被害者への補償はない)、

- システムのセキュリティも低下します(資産が減り担保力が落ちるため)。

価値をバーンせず、被害者へ還元する方が合理的です。信頼できる当事者の報酬が増え、被害ユーザーは補償され、エコシステム内の価値は保たれます。多様なアプリケーションの可能性も広がります。

- 許可不要型のオンチェーン保険プロトコルの創出

- トレーダーの未約定・失敗・期限切れ取引への補償、オペレーターの誠実性へのインセンティブ向上

- 保証付きAPRによる貸し手保護、透明性向上、固定金利の実現可能性

経済的セキュリティは、バーン機構のような事前保護だけでなく、インシデント発生後にも直接ユーザー保護に寄与できます。再分配はCap等のプロトコルで既に実装されており、スラッシュされたオペレーター資金がcUSD保有者へ再分配されています。

デメリットもあります

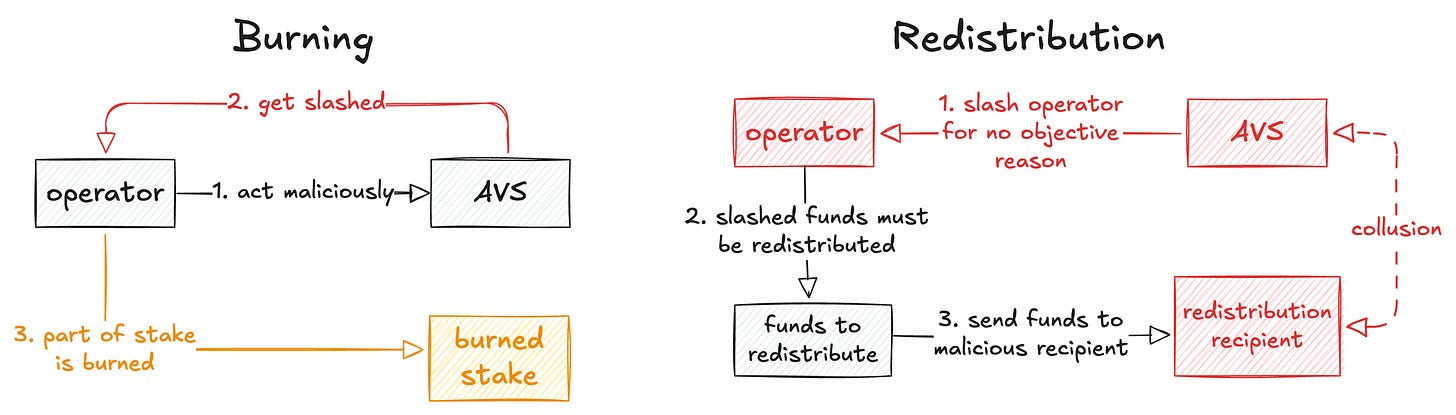

資産のバーンは再分配より単純です。バーン後は誰にも利益がなく、リスクも大幅に低減します。一方、再分配は実装・運用が複雑化し(悪質な行為者から被害者への移転)、簡単ではありません。

悪意あるオペレーターが悪質なAVSと共謀するリスクも生じます。AVSは独自のスラッシングロジックを自由に実装でき、公正性を欠く場合もあります。スラッシングがある場合、オペレーターは根拠なきスラッシュリスクを避けステークしません。

再分配があると、AVSがオペレーター間で価値を不正移転できるほか、AVS鍵の流出でもシステム全体の信頼性が損なわれます。

このため、追加のメカニズム設計評価が必要です。オペレーターは作成後「スイッチ型」オプションを持つべきではなく、悪意あるオペレーターの特定や不正取得資産の再分配、継続的な監視体制などが求められます。

資金のバーンは簡易ですが、再分配はより公正である反面、複雑性も増します。

不適切な再分配の修正

Maximal Extractable Value(MEV)は、悪意なくLPやユーザーがスラッシュされる観点からも問題となります。資産スワップ時にフロントランやサンドイッチ攻撃を受け、期待より低い価格になるケースです。

ユーザーは資産をDEXに預け、一定期間保持したのち、本来より大幅に少ない額を受け取る場合、スラッシュされたと言えます。

主な課題は:

- LPが理由なくスラッシュされる(悪意なく行動)

- ユーザーも理由なくスラッシュされる(報酬や貢献目的ではなく単に取引希望)

この場合、価値が搾取・再分配され、エクスプロイターが利益を得る一方、無実の当事者が損失を被ります。

- ユーザーの場合は、Arbitrum Boostのような特定シーケンスルールで対処可能

- LPの場合はLVR(Loss-Versus-Rebalancing)が絡むため複雑

バーンで修正可能か

バーンは、アービトラージ活動による損失を被ったLPを個別に補償せず、全トークン保有者へ広く利益を分配する仕組みです。技術的にはバーンによりアービトラージのインセンティブを消失させることは可能です。

しかし利益抽出後のアービトラージ特定は困難で、オンチェーン取引は可視化できてもCEXではアドレスが分かりません。

この問題はアプリ固有のシーケンス設計で対応可能です。LPが本来失うはずだった価値を取り戻す仕組みを、Angstromは実装し成果を上げています。

このMEVケースでは、再分配もバーンも根本解決策にはならず、症状への対処に過ぎません。設計そのものの見直しが必要です。

バーンが再分配より有効な場合

再分配はバーンの万能代替策ではありません。スラッシングが含まれない場合、資金バーンはメカニズム設計上必須となるケースが多いです。

BNBでは、四半期ごとにBNBトークンがバーンされ、デフレ型トークノミクスの中核機能となっています。この場合、再分配は不要です。なぜならエクスプロイターも被害者も存在しないからです。

ETHのEIP-1559でも同様にベースフィーがバーンされデフレ効果を生みます。Ethereum設計上、混雑時には手数料が高騰し、ベースフィーをトレジャリーファンドへ移し一部補償する案も考えられますが、デメリットが多いです:

- 手数料再分配でデフレ効果が弱まり、インフレによるトークン価値下落

- 資金の誤配分や収益減少(優先補助する取引の判断や合理性の問題)

- 手数料補助によるスパム増加・混雑悪化

- ベースフィーをステーキング者へ再分配すれば、バリデーターが高額手数料取引を優先し、未補助取引を無視するインセンティブが生じる

他にも多様な事例がありますが、再分配は万能ではありません。バーンが単独で行われる場合(スラッシングなし)は再分配へ置き換える理由はほぼありません。

まとめ

結論として、スラッシングが関与しない場合はバーンが有効であり、関与する場合は再分配の方が効果的です。

インセンティブの整合性は暗号資産分野で常に課題であり、プロトコルごとに状況が異なります。経済価値がシステムのセキュリティ等に直接寄与する場合は、その価値を破棄せず、誠実な行動者へ正しく再分配する仕組みを構築する方が、公平性・誠実性を促進できます。

免責事項:

- 本記事は[Hazeflow]より転載しています。著作権は原著者[Pavel Paramonov]に帰属します。転載に異議がある場合はGate Learn運営までご連絡ください、速やかに対応いたします。

- 免責事項:本記事の内容・意見は著者個人によるものであり、投資助言を構成するものではありません。

- 他言語への翻訳はGate Learnチームが担当しています。明記がない限り、翻訳記事の転載・配布・盗用を禁止します。

関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて