如何在 HyperEVM 上運行頂尖套利機器人,獲得 500 萬美元收益

2025 年 3 月,加密貨幣市場形勢嚴峻,關稅壓力沉重。我們開始思考下一步的最佳機會。

目前仍有 40% $HYPE 尚未分配給社群,我們認為具備潛力。2 月期間,我們曾在 UNIT 資產上小規模測試部分做市策略,但僅屬試探性操作,尚未深入。

HyperEVM 剛上線,部分 DEXs 隨之推出。我夥伴建議:「要不要在 HyperEVM 和 Hyperliquid 之間套利?即使虧損也能把握 HL 第三季機會?」

我們決定嘗試。套利機會的確存在,但能否真正勝出尚未可知。

HyperEVM 上為何有套利空間?

HyperEVM 區塊每隔 2 秒生成一次,即 $HYPE 價格每 2 秒才更新。在這期間,$HYPE 價格可能波動,因此 HyperEVM 常出現與 Hyperliquid 相比的低估或高估。

初步實踐與結果

我們架構了第一個版本,功能較為基礎。當 HyperEVM 的 AMM DEX 池與 Hyperliquid 現貨存在價差時,我們於 HyperEVM 發送交易,並在 Hyperliquid 進行對沖。

舉例:

- 當 HYPE 在 Hyperliquid 上漲時,HyperEVM 上則顯示低估。

- 交易流程:在 HyperEVM 用 USDT0 買入低價 HYPE → 賣出 HYPE 得到 USDC → 在 Hyperliquid 將 USDC 換回 USDT0。

前幾天,我們在 Hyperliquid 上的日成交量約 20 萬至 30 萬美元,沒有出現虧損,甚至獲利數百美元。

初期,我們僅在扣除 AMM DEX 與 Hyperliquid 手續費後,利潤大於 0.15% 時執行套利。

兩週後,利潤逐步提升,機會也增多。我們發現有兩家競爭對手也在做同樣的事情,但規模不大,我們有意淘汰他們。

4 月,Hyperliquid 推出 $HYPE 質押返還交易手續費。此更新極為有利:資金量領先競爭對手,我們質押 10 萬枚 HYPE,獲得 30% 手續費返還,將利潤門檻由 0.15% 降至 0.05%。

我們持續施壓,促使競爭對手退出,力求獨占市場。目標是在兩週內實現超過 50000 萬美元交易量,提升 HL 的手續費等級。

成交量及利潤持續攀升,我們突破 50000 萬成交量,令對手措手不及。我記得那天兩個競爭者關閉了機器人,而我和夥伴正從巴黎飛往杜拜,緊盯著機器人持續產生利潤,24 小時利潤達 12 萬美元。

即使交易費提升,競爭者仍未退場,迫使我們將利潤壓縮至 0.04%,基本就是雙方手續費的差距。

成交量依然強勁,日利潤維持在 2 萬至 5 萬美元區間。

擴容難題

隨著規模擴大,我們開始遇到瓶頸。HyperEVM 每區塊 Gas 上限 200 萬,一次套利約需 13 萬 Gas,單區塊最多可容納 7-8 次套利。隨著 HyperEVM 上新池和新 DEX 持續上線,資源愈發緊張。部分交易卡單,急需解決以避免排隊及資產失衡。

我們採取如下措施:

- 超過 100 個錢包分流套利交易,避免單一錢包堵塞

- 單區塊最多 8 次套利

- Gas 費用控制:當 HyperEVM Gas 飆升時,提高投資報酬率要求,避免高 gwei 單位下交易卡單

- 速率限制:若 12 秒內發送交易數超過門檻,則提升利潤要求再發新單

優化階段

我們持續產生利潤的速度遠超競爭者(成交量為其 5-10 倍),也更加專注於優化。市場變化莫測,今日輕鬆獲利,明日卻可能被新玩家擊垮。

→ 轉型為 Hyperliquid 做市商

6 月,夥伴提出新思路:以做市商身份在 Hyperliquid 啟動套利交易,而非直接主動成交。

兩大優勢:

- 能捕捉 HYPE 的「長影線」行情,發掘更多套利機會

每筆交易節省 0.0245% 手續費,利潤更高

此方式難度更高,因為在 Hyperliquid 先做交易時,並不能確保能即時在 HyperEVM 對做(可能有人更快)。

此前,我們的套利是先在 HyperEVM 下單,若失敗則不動 HL,成功才去 HL 做交易。

但以做市商身份,須承擔在 Hyperliquid 被成交但未能在 HyperEVM 成交的風險,易造成資產失衡與潛在損失。

初期測試每次都出現 ±1 萬枚 HYPE 的失衡。我們一度難以定位原因——有時 20 秒內發出 100 筆交易,卻沒有數據分析工具,管理混亂。

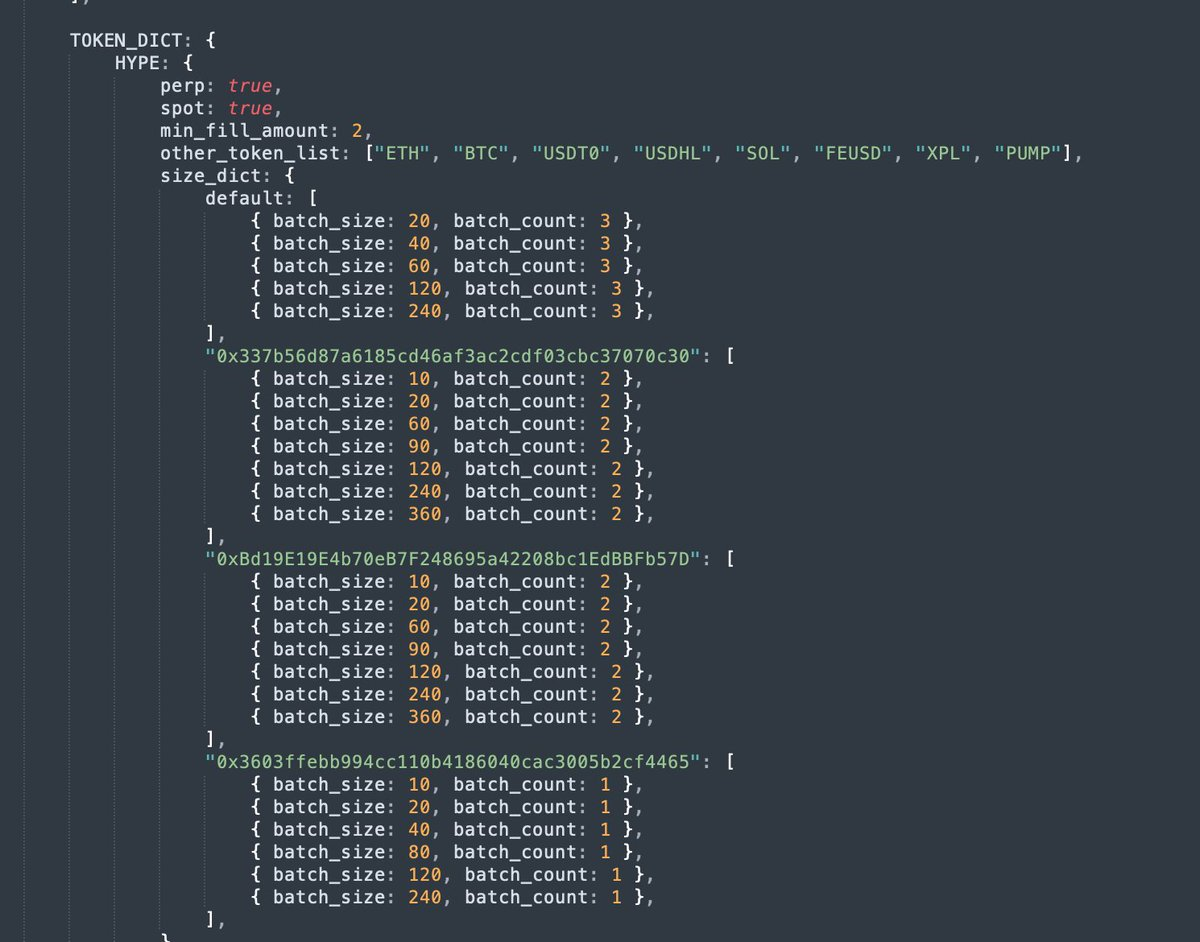

為實現做市套利,我們引入新概念並寫入程式碼與參數:

- 利潤區間:決定何時建立、保留、撤銷或替換訂單

- 指定可做市的 AMM 池(如 HyperSwap 的 HYPE/USDT0 0.05%,PRJX 的 HYPE/UBTC 0.3%)

每池的交易規模及訂單數量

主動成交套利參數如下:

經過數日調校,資產失衡基本消除。遇到失衡時,立即用 TWAP 控制風險。此舉徹底改變了局勢。競爭者仍只主動成交,我們已將其甩開,成交量達其 20 倍。

→ 跳過 HL 上 USDT/USDC 交易

新難題是 USDT0 的特殊場景。

USDC 為 Hyperliquid 第一穩定幣,USDT0 為 HyperEVM 第一穩定幣。

HyperEVM 上 HYPE-USDT0 池成交量最大,套利機會也最多。

但 HyperEVM 需要 USDT0,Hyperliquid 需要 USDC,導致我們不得不在 Hyperliquid 做兩筆交易達到資產平衡。

舉例:當 HYPE 拉升時:

- 做市訂單成交 → 賣出 HYPE 得到 USDC(0% 手續費)

- HyperEVM 用 USDT0 買入 HYPE

- HL 主動成交將 USDC 換回 USDT0(0.0245% 手續費)

第三步效率低下:

- 需支付主動成交手續費,降低利潤及競爭力

HL 上 USDT0/USDC 市場尚未成熟,存在較大價差與錯誤定價

我們決定有條件時跳過此步驟。為此新增參數及邏輯:

- USDC 門檻:USDC 餘額大於 120 萬時可跳過 USDT0→USDC

- USDT0 門檻:USDT0 餘額大於 30 萬時可跳過 USDC→USDT0

真實價格源:每分鐘呼叫 Cowswap API 取得 USDT0/USDC 實際價格,避免信賴 HL 盤口

→ 引入合約套利

說明:我們一向未使用槓桿或合約(2018 年在 Bitmex 上失敗嘗試除外),對合約並不熟悉。

但我們發現某時點 HYPE 合約成交量遠高於現貨,且手續費更低(現貨 0.0245%,合約 0.019%)。

我們決定測試合約套利。競爭者未採用合約,我們無須與其競爭盤口流動性。

實際測試發現,能夠獲取資金費,並在合約溢價/折價時獲得更多套利機會,這是競爭者未涉足的領域。

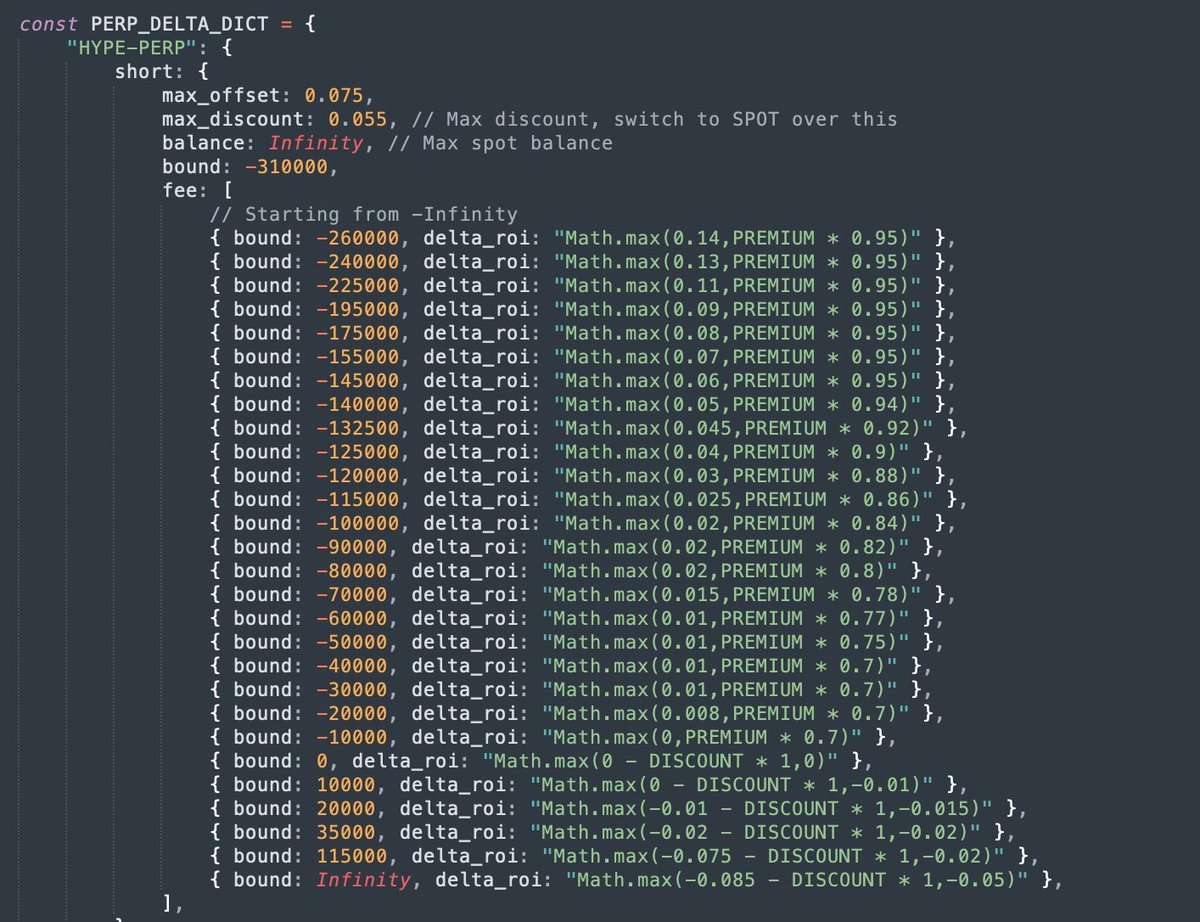

我們設計了新系統與參數:

- 限額:設定 HYPE 做空/做多最大規模,避免強制平倉或資金耗盡

- 溢價/折價:當前合約溢價/折價

- 最大溢價/折價:溢價過大時停止做多,轉為現貨

- 遞進式投資報酬率:做空/做多規模越大,要求利潤越高,避免陷入單邊倉位

- 投資報酬率公式:依合約溢價/折價及倉位規模計算

HYPE 主動成交做空參數介面如下:

引入合約是最重要的升級之一,僅資金費就貢獻 60 萬美元利潤,並帶來更多溢價/折價套利機會。

夥伴協作動態與機器人優化

許多人好奇我們的分工。我常被視為在加密推特(Crypto Twitter, CT)上發表戲謔言論(我不否認),而夥伴則被看作埋頭寫程式的技術極客。

實際分工更為複雜。我們的配合類似 Blur 薅羊毛時期。機器人營運過程中,挑戰層出不窮,每天都要修復新問題。我們每天討論優化,達成共識後才行動。夥伴負責程式開發,也設計管理工具供我調參。

我不懂寫程式,夥伴精通。我擅長參數配置,夥伴則不在行。

有趣的是,我們在機器人合作時風格迥異。夥伴喜歡頻繁更新、勇於嘗試(我覺得太激進);我則偏保守,傾向維持穩定版本(他覺得太死板)。

典型對話:

- 我(直言不諱):「機器人怪怪的,你是不是動了什麼?」

- 他:「沒有……也許只是小調整。」

兩人無正式流程下開發機器人,迭代 250 次後,已難以完全掌控與理解。

每次推出新版本,後續影響往往難以預測。

結語

過去 8 個月我們專注於機器人開發與優化。尤其是 6 月,Wintermute 攜巨量流動性和團隊入場後。

我記得 7 月與夥伴在伊斯坦堡和博德魯姆的 5 天,本應度假,卻一直專注於機器人優化。

我們連續 8 個月保持市場領先,至 10 月市場份額逐步下滑,認為是時候退出。

最終成績:

- 500 萬美元利潤

- 125 億美元 HL 成交量

- 120 萬美元 HyperEVM Gas 費(占 HyperEVM 總量 20%)

- 2000+ 小時高強度投入

Unit 總成交量占比 5%

期待 HL 第三季與 Unit 第一季

感謝您的閱讀,期待未來的鏈上探索

CBB

免責聲明:

- 本文轉載自 [cbb0fe],所有版權歸原作者 [cbb0fe] 所有。如有疑義,請聯繫 Gate Learn 團隊,即時處理。

- 免責聲明:本文內容及觀點僅代表作者個人,不構成任何投資建議。

- 本文其他語言譯文均由 Gate Learn 團隊完成,除特殊說明外,禁止轉載、分發或抄襲譯文。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)